「あなたの営業チームは見える化できていますか?」

多くの営業マネージャー、経営幹部、社長などは、営業チームが売上を作る重要な組織であることはわかっていますが、実際管理ができているかどうかとなるとなかなか難しい状況ということが実情でしょう。

営業の見える化ができていないために、売上が上がらなくなると「うちの営業はサボっているのではないか?」と疑いが営業現場に向けられる傾向にあります。

これらの疑問、悩みを解決するために、この記事は、主に営業チームを持っている、営業マネージャー、経営幹部、社長を対象として書かれています。

【無料ホワイトペーパー配布中!!】

・圧倒的に売れる営業組織を作るためのヒント

・チームワークを見える化!スコア診断シート&ヒントブック

営業が仕事をサボる理由

さて、それでは営業現場がなぜサボるようになるのでしょうか?

結論から言いますと、仕事が楽しくない、面白くない、会社が嫌い、仕事が嫌いなどの感情面の理由がほとんどではないでしょうか?

それらの要因をここでは、五つの事例で紹介します。

- ①「サボり癖」がついてしまっている

- ②商材や会社への不信感

- ③結果が出ず、やる気をなくす

- ③結果が出ず、やる気をなくす

- ⑤プレッシャーにより疲労がたまっている

①「サボり癖」がついてしまっている

「サボり癖」が営業マンについてしまうと、サボりが発生する要因になります。サボり癖とは本来、個人の習慣としてサボりが定着している状態を指します。

一方で根本的には、会社の営業組織にサボることを許してしまう仕組みがある為にサボり癖がつく、ということもいえます。

人間は流され易い生き物です。サボっていいのならば、楽な方に楽な方に流されます。サボることを許してしまう仕組みになると、会社の文化も「あの人がサボっているんだから、サボっていいや」という風にネガティブな空気が伝播してしまいます。

大学を卒業し意気揚々と営業部門に配属されて、営業の先輩社員と同行するときに、「まずはカラオケ行って気合いを入れよう」と言われたり、「俺は、携帯ショップでちょっと用事があるから、適当に営業しておいて」と言われ、モチベーションが下がった、なんて話も珍しくありません。

このように、仕組みと文化がサボる理由の要因となります。

②商材や会社への不信感

営業の人がサボる要因として、商材や会社への不信感を抱えることが挙げられます。今売っている商品が果たしてお客様のためになっているのか、という不信感を営業が持ってしまうと、営業活動に身が入らず、サボってしまう原因となってしまいます。

また会社の経営や態度に関する不信感でも、仕事をサボりがちになります。

こちらは営業活動にあてるべき時間で転職活動や資格勉強をしてしまうケースがあり、離職につながる事も多くあります。

③結果が出ず、やる気をなくしている

自分の努力に沿うような結果が出ないと、営業マンはやる気を無くしてしまいます。

結果が出ないことでやる気をなくすのは、プロセスを評価する仕組みがないことが根本要因となります。営業ですから、成績や結果は裏切ることもあります。有名なユニクロの創業者・柳井正氏も「一勝九負」という本を書かれているように、経営や営業の仕事というのは、とかく負けが混む仕事です。

やる気をなくさないようにするためには、会社として、上司がプロセスを評価したり、コーチングしたりする技術があるかどうかが重要になります。

④プライベートの問題で仕事に集中できない

仕事の悩みだけでなく、プライベートな問題もサボりの要因になります。

プライベートの内容は重要です。会社で仕事をする上で、土台と言ってもいいでしょう。

ワークライフバランスという言葉がありますが、根本的にはライフの中の一部に仕事があるので、ライフをしっかりすることが肝要です。プライベートの問題で仕事に集中できない時は、この問題を取り扱う仕組みが会社や上司にあるかが重要になります。上場企業であれば、相談窓口や、カウンセラーなどの体制が整っていますが、中小企業であると中々ここまでの体制がないのが実情ではないでしょうか?

従って、上司と部下が事前に相談できるような仕組みや、関係性を作っておくことが重要になってきます。

⑤プレッシャーにより疲労がたまっている

上司の叱責や同僚からの圧力により、心労がたまっているとサボりがちになります。そのような状況下では自己肯定感が低くなり、営業に身が入らなくなる事も多くなります。

近年ではパワハラ、セクハラは昭和時代と比較すると職場でかなり減ってきたように見受けられますが、大きな声で叱責したり、ネチネチと文句をいったり、会社の飲み会の席などで、部下を弄る上司はまだまだいます。

このプレッシャーによる疲労がたまる要因はさまざまですが、一つは営業を楽しもうという心構えを持てないことが根本要因です。サッカーなどスポーツによく営業は例えられますが、ゲームにはルールがあり、ルールを守り、チームで勝つ、営業目標を達成すると言うことが肝心です。

プレッシャーを感じるメンバーがいたら、上司が目を配り、時間を使うことが適切な対応です。

そのような仕組みがまだまだ中小企業では多くありません。

できない営業社員には「なんで、こんな簡単なことができないんだ?」「どうして失敗ばかりするんだ?」と逆に追い込む上司が多いようです。

営業がサボりに使う場所

営業もサボり癖が積み重なると、サボるテクニックが上達して来ます。

検索エンジンで、「営業 サボり」と入力すれば、さまざまなテクニックが紹介されていますのでここでは何個かケースを見ていきましょう。営業がサボりに使う場所として、以下のものが挙げられます。

- ・駐車場

- ・飲食店や喫茶店

- ・漫画喫茶、ネットカフェ

- ・自宅

それでは一つずつ見ていきましょう。

駐車場

車で移動している営業マンは、しばらく車を駐車場に止め、時間をつぶしていることが多くあります。

や側道、コンビニの駐車場などでサボっているケースも多いようです。有名企業で働いていると、車についているロゴマークから「御社の社員がアイドリングしていますよ?」などの通報が会社にかかってくることがあります。 一方中小企業の場合は、なかなか世の中の認知度も低い為、殆どバレません。

特にルート営業など訪問活動をしている営業マンは、回るエリアが決まっているため、サボる場所もパターン化されることが多いです。

飲食店や喫茶店

飲食店や喫茶店は、資料を作成したり、考えたりするモバイルワーカーの方も多く利用しますので、サボっているかどうかわかりづらいケースが多いです。

他人から見ると時間をずらして昼食をとっている様に見えますし、言い訳もしやすいと言う利点もあります。

もちろん営業や商談をした後に、一服したい、休みたいのが営業ですから、ある一定程度は許容範囲とするべきです。

一方で会社を出た後に、お決まりの喫茶店にチェックインするような営業社員がいないか気を付ける必要があります。

漫画喫茶・ネットカフェ

漫画喫茶やネットカフェは、営業マンがサボる場所としてよく使われます。

他人からの視線が完全にシャットアウトされるので、見つかる危険性が少ないためよく好まれます。また会員などになると割引が聞き、時間を潰すコストが安く済むと言う利点もあります。一方電話などがかかってきた時、すぐに電話に出ることができない、というデメリットもあります。

そのため、漫画喫茶は電話対応が必須な営業だと使われにくくなります。

自宅

営業の中には、サボって家に帰って寝る人などがいます。

直行直帰と呼ばれる「自宅から直接訪問先に向かい、会社や事業所などによらずそのまま自宅に戻る出勤スタイル」を採用している会社では、朝から自宅から動かない社員が発生するケースがあります。

直行直帰型の営業で、KPIや仕組みがなく、管理ができていないと、このような営業人員を抱えるリスクが高まります。

営業のサボりを見極めるポイント

営業がサボっているかどうか、このような後ろ向きな活動に時間を費やすことは本来無駄なことですから、もっと有益なことに時間を使うことができるように、仕組み化、チェックポイントを作ることが重要です。ここでは、どのように自分の部下の営業効率を見極めるか、ポイントをみていきましょう。

主に以下が見極めるポイントとして挙げられます。

- ①非効率が発生している

- ②アポ間の時間が空いている

- ③同じ会社にばかり訪問している

- ④一定のところから成果が上がらない

①非効率が発生している

第一に、営業の非効率があげられます。トップセールスの人間と、そうでない人を比較した場合に、外回りのアタック数がどの程度差があるのか、訪問件数の差を見える化することが重要になってきます。

例えば、トップセールスは10件 /日訪問しているのに、ダメな営業は3件しか訪問できていないとしましょう。一日で比較すると、7件だけの差ですが、20営業日積み重ねると、140件の差と大きな差となります。

当然、受注率、受注数を考えると、埋めがたい差となりますから、1日1日の活動効率を追い込んで管理することは重要となります。

②アポ間の時間が空いている

アポ間の時間が空きすぎている場合もサボりが発生しやすくなります。

外回り営業の場合は、移動効率を考えてスケジュールを作ることが重要ですが、どうしてもアポとアポの間があいてしまうケースがあります。

ここは、会社のコスト意識が出てくるところです。例えば、某有名営業企業は、1日5件の訪問がないと、出張は許さないなどの厳格なルールがあります。

トップセールスの人間の行動を見える化し、チームで仕組み化することで、この無駄な時間を減らして行くようにチームを方向づけることができます。

従って、アポとアポの間隔がどの程度あるのか、見える化することが重要です。

③同じ会社ばかり訪問している

いつも同じ会社に訪問している営業はサボっている可能性があります。

訪問数を目標とした場合、同じ会社に何度も訪問して無駄に時間だけを使う営業社員も出てきます。

一般的に大企業の文化ではなかなか考えづらいことかもしれませんが、中小企業では、そもそもやる気がないし、欲も無いが、文句だけは言うという社員も中にはいるケースが実際にあります。

こういった社員の管理方法として、同じ会社に訪問した場合は、訪問件数にカウントしない(商材、サービスによって)などの 目標の細分化が必要となります。

④一定のところから成果が上がらない

一定のラインから成果が上がっていない営業はサボっている可能性があります。

営業は、成果(売上/利益)が大切になります。逆に成果さえ上がっていれば、何をしていても許されるような会社、組織もありますが、成果が上がっている時こそ、本来は、チームのため、将来のために、やるべきことがあるはずです。

仮に、成果が上がっていない理由が、営業がサボっているということなら、これはその会社の仕組みに問題があります。時間の使い方、 KPIの設定など、売上が構築される方程式を細分化して、設定することで、なぜ成果が上がらないのか、解明することが可能となります。

例えば、単純に以下のケースのような方程式が成り立つ場合があります。

売上 = ( 受注数/訪問回数 )*単価 *個数

この場合は、訪問回数が KPI として一つ基準となりますので、訪問回数を記録することが重要となります。売上という成果が上がっていない営業社員に対して、まずはこの訪問件数、訪問回数が目標に達しているのかどうか確認することで、きちんと目標通り行動を起こせているのかどうか確認することが肝要となります。

営業がサボっていた時の対応策

営業がサボっているかどうかは、管理者の方は多くの経験や情報もありますので、なんとなく掴んでいることが多いです。

ここでは、営業が実際にサボっていた時に、どのような対応をするとうまくいくか、対処方法を中心にみていきましょう。今回は以下について解説します。

- ①事実や理由をヒアリングする

- ②個人の目標設定を適切に行う

- ③ひどい場合は懲戒処分や退職勧奨も検討

①事実や理由をヒアリングする

営業のサボりは叱責せず、まず事実確認から始めるようにしましょう。サボる理由を聞くことで、どのようにすれば解決できるか分かります。

何事も、ビジネスにおいて重要なことは、「事実」か「解釈」かを見極めることです。その中で、特に正しい「事実」を確認することが重要となります。

推測でサボっていると疑っているだけでは、上司と部下の信頼関係に問題が出るだけですので、事実をお互いに確認することが重要です。

例えば、スケジュールにはA商事に訪問となっていたのに、A商事から営業に行っているはずのBさんに問い合わせが入ることがあります。

「A商事の○○と申しますが、 Bさんはいらっしゃいますか?」

「今御社に訪問となっていますが、アポイント入っていませんか?」

「…」

この場合、事故や病気や急な予定変更で訪問できなかった可能性も十分に考えられます。

営業のサボりは叱責せず、まず事実確認から始めることが重要ですし、サボる理由を聞くことで、どのようにすれば解決できるか分かります。

②個人の目標設定を適切に行う

目標を明確に決めてない場合は、個人が追える範囲の数字を目標にすることが大事です。成績が上がらない営業も、再設定・リスタートするとサボりから脱却しやすくなります。会社、組織には目標となる数字があるはずです。この数字を個人に落とし込むことが重要です。この落とし込みができていないと、誰が、いつまでに何をやるのかが明確では無いので、サボる要因となります。

目標を個人で設定した後に、チームメンバーに実績の進捗が見えるようにしましょう。

目標に対しての進捗がうまく行っているのか否かがわかることで、組織に緊張感が生まれ、個人の目標設定に対して、達成していこうという雰囲気が生まれます。

この雰囲気が常態化すると、会社の文化としてサボりを生みにくくすることができます。

③ひどい場合は懲戒処分や、退職勧奨も検討

会社の就業規則 (規程)などの確認が必要ですが、サボりが改善されない場合は、顧問弁護士にも相談して、退職勧奨や懲戒免職とすることも対応の一つとしてあります。

最近ですと、コロナウイルスの影響での在宅勤務中のサボり、怠慢勤務などにより、このような対応を検討される会社もあります。

その際、社員の行動の事実を時系列で記録をとり、業務改善命令を出すなど一定のプロセスをとることが重要となります。

サボっている社員がいると、腐ったみかん理論もある通り社内に悪影響を及ぼします。組織全体の士気にも影響が出ますので、早めに対処が必要となります。

営業のサボりを根本からなくすためには

ここまでサボる理由や、サボりに対する対処方法をみてきました。ではサボりを根本からなくすにはどうしたらよいでしょうか?ここでは3つの方法をお伝えします。

- ①日報での営業報告をお願いする

- ②カレンダーを共有する

- ③GPSで行動管理する

それでは順番に見ていきましょう。

①日報での営業報告をお願いする

日報など、業務に関する報告を義務付けると根本からサボりを解決できます。一方、その分営業に負担が生じ、無駄な作業時間が増えてしまいます。

たかが日報、されど日報です。

営業はプロセスが見えづらくわかりづらいため、売上利益で営業の成績を判断しがちです。営業成績が良い人ほど、日報が疎かになり、成果が出ているからと、上司も甘くみがちとなってしまいます。このような不公平な状況になると、営業日報の提出を他の社員にお願いすることが難しくなってしまいます。

営業を数字だけで判断するのではなく、日報の提出の義務化、しかも、事実の日報を提出する習慣を作ることが重要です。

日報だけ書くのが上手だが、毎月案件がスリップしてしまう営業を私も山ほどみてきました。

日報を義務化することと、書かれていることが真実なのかを見極めることが上司の力量として重要となります。

しかし、日報を書く負担を減らし、誰もが簡単に記入できるようにすることもポイントです。そのために、統一されたフォーマット(テンプレート)を用意し、全員がそれに従って記入するようにしましょう。

例えば、以下のようなテンプレートを活用すると、報告内容に統一性が生まれ、簡潔かつ正確な日報を作成できます。

・【ダウンロードして使える】その他のテンプレートはこちらから

このようなテンプレートを使うことで、報告の質を担保しつつ、営業の負担を減らすことが可能になります。

また、日報の提出を義務化するだけでなく、記載された内容が真実なのかを見極めることも上司の重要な役割です。日報だけを上手に書く営業が、実際には毎月案件をスリップさせてしまうケースも多く見られます。単に日報を形だけのものにしないためにも、記載内容のチェックとフィードバックを適切に行いましょう。

②カレンダーを共有する

メンバー内でのカレンダーの共有も有効な手段です。紙や掲示板での共有は変更などに対処し辛いため、PCやスマホで使えるスケジュールツールをおすすめします。代表的なものとしては以下のものがあります。

- Googleカレンダー

- outlook

- サイボウズ

ツールは多くのものがありますし、どのツールでもある程度の目的は果たせます。

それだけではなく、朝礼などを通じて、今日何をするのか、どういう目的でなんの行動をするのか、きちんと毎日営業メンバーの動きをトラッキングすることも重要です。

スケジュールツール上のデータにいつ誰が、何をしたか記録が残っていれば、活動記録としても有益です。例えば、商談にどの程度時間を使ったかなど、蓄積データを元にして後でフィードバックをすることもできます。

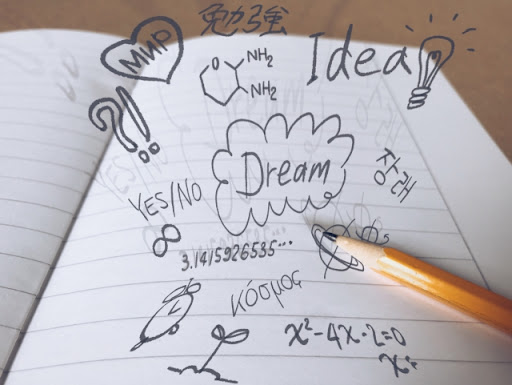

③GPSで行動管理する

GPSでの行動管理もサボりをなくすことができます。しかしプライベートな時間までGPSを取ると違法になるので注意が必要です。

外回り訪問営業に限って言えば、 GPSを使うことも重要で、多くの会社でこのような手法が取られています。

某有名企業の業界 NO.1サービスの営業チームでは、 GPS が入る前と入った後で、会社の空気が変わり、やる気が中途半端な人は会社をやめて、やる気がある人だけ残った結果数字が鰻登りに上がったと言うことがありました。

業務中に GPS で情報を共有することは、社内ルールですから、違法になりません。

しかし同意なくプライベートな時間に位置情報を取得することは、プライバシーの侵害となりますので、違法行為になります。GPSの利用目的とルールを徹底することが重要です。

【成功事例】cyzenのGPS導入による業務効率の大幅向上と残業削減効果

ヤシオトーヨー住器株式会社では、cyzenのGPS導入により、

・労働環境の改善

・業務効率の向上

・残業削減

・売上の増加

といった具体的な成果が次々と実現しました。

初期には社員の理解を得るための取り組みも必要でしたが、安全性や効率性の観点からの丁寧な説明とコミュニケーションを重ねることで、社内に自然と定着し、組織全体での働き方改革が成功しています。

詳しい内容は、こちらの記事をご覧ください。

営業のサボりは必要?成果が出る時間の使い方とは

サボりに見える時間も、有効な使い方であれば逆に成果UPにつながります。

案件の整理や、情報収集、息抜きなどの時間として、ある程度裁量を任せることも大事です。

車のハンドルに「あそび」がないとかえって危ない野と同様に、営業組織も多少の「あそび」は重要です。

いたづらにガチガチに、管理することは推奨しませんが、一人一人の業務に対する、責任と説明責任を果たしてもらうことが重要だと考えます。

当然営業にサボりは必要ではありませんが、成果につなげるために頭を切り替えたり、必要な範囲での適切な息抜き休憩などは必要です。

営業をもっと楽にできるアプリならcyzen

多くの営業マネージャー、経営幹部、社長などは、営業管理に悩んでいます。

その一つのアイディアとして、 cyzen の導入はいかがでしょうか?

cyzenを導入した企業は良い意味で緊張感が生まれ業務効率が上がった結果業績が向上するケースがほとんどです。

一般的に、cyzenを導入すると営業マネージャー、経営幹部、社長が決めて、現場が反対する会社は、伸び代が多いです。反対するには、反対する理由 =サボっているからです。

ちゃんと効率的に仕事をする、訪問件数をぶらさず科学的に分析するために、訪問の GPS と言うエビデンスデータをとることで、正しいデータを元に、正しい分析を行い、業務改善の PDCA を回すことで業務改善、効率化がなされます。

エリア担当が多く、動き回っている営業組織では、Aさんがまだ頑張っているから、俺も頑張ろう、などのチームの意識向上にも繋がるケースもあります。

まとめ:営業をやる気にさせる工夫が大切

やる気とはなんでしょうか?仮にここでは、営業が、やる気、すなわち、楽しく仕事ができる状態と仮置きしましょう。

そうすると、営業がやる気が出て、楽しく仕事ができる状態を作ることがやはり、営業マネージャー、経営幹部、社長には必要になってきます。

緊張も重要ですが、緊張だけでは人間は精神的に長続きし難いことは解っています。

営業のプロとして、営業のやる気を出すための仕組み作りや、ツールの活用があなたの営業組織を改革するために必要となってきます。

私が、営業組織の相談を受ける時にいつも言うことがあります。それは、できない営業が悪いのではありません。御社の営業の仕組みが悪いんです。

つまり、KPIの設定や、営業の働く上での、非効率、日報を書くために、帰社させたり、毎日報告するために、帰社させたり、日報を紙で書かせるのに、フィードバックしない、後で使わないなど、多くの無駄な仕組みがあなたの営業組織のメンバーをやる気にさせていないケースがほとんです。

是非とも、仕組みを改善して、やる気のある楽しい営業組織チームを構築してください。

最後までお読みいただきありがとうございます。