営業力強化。

このテーマで日々頭を悩ませているマネージャーも多いことと思います。

この記事では、これをやったほうがいいという抽象的なアイディアではなく、どのような手順で営業改革を行うと、営業力強化を成しえることができるのか、具体的に記載したいと思います。

実際に成果を上げているマネージャーから聞いた実践的なアクションですので、自社の営業力強化に生かしていただければ幸いです。

こういったアイディアを取り入れる際に重要なことは、会社の戦略、企業文化はもちろん、置かれた状況、マネジメントスタイルなどのその会社ならではの変数を加味して、自社にあったオリジナルの方法を生み出すことです。

企業競争は日々激化していますし、環境の変化も激しいですので、物真似をして、結果を出せるほど簡単ではありません。

INDEX

営業力とは?

営業力の定義から確認しましょう。

「営業力」に学術的な定義はありませんが、営業の「力」と言えば、「売る力」と考えれば意味として大きな乖離は無いでしょう。

また、営業力を分解すると以下の4つになります。

頭文字を取ってTLPCとします。

①Targeting(狙いを定める力)

・自社の商材に合うニーズを持っていて、タイミングがあって、予算があって、検討の可能性がある顧客を見つける力です。

②Lead generation(リード獲得能力)

・ターゲット顧客に対して、アポイントを取る力も重要です。コールドコールをするのか、ターゲット周辺のネットワークから攻めるのか、コンテンツ、セミナーなどでリードを引くのか・・・、あらゆる手段を使って、自社商品のセールストークを聞いてもらえる状態を作り出す力です。

③Proposing(提案力)

・顧客に対して、魅力的な提案をする力です。提案力があるということは、裏返すとヒアリング力とリサーチ力が必要になります。的確なインプットがあって、最適なアウトプットが出せます。

④Closing(案件を受注する力)

・顧客の要件を満たし案件を受注するために、エンタープライズ営業ならTAS(ターゲットアカウントセリング)を駆使し、コンペリングイベントを抑えて、最適なタイミングを逃さないで受注する。あるいは、特別オファーなどのコンペリングイベントを自ら創出したり、確実に受注まで持っていく能力です。

このような能力をすべて兼ね備えている営業マンが営業力が高いと言えますし、組織的にこれらができれば営業力が高い組織と言えるでしょう。

このTLPCを高めるために4つのアクションを記します。

アクション1.ゴールを決める

営業力を高めるために、いつまでにどうするのか、定量的、定性的にゴールを定めなくてはなりません。

例えば、半年後までに今の売り上げを3倍にするなど、いつまでに何をやるという具体的な目標が大切です。

このゴールがあれば、次の分析フェーズに入ることができます。

トイックのテストを例にとると3か月で200点スコアアップするなど、具体的にゴールを決めることで、現在のスコアで文法が弱いのか、リスニングが弱いのかなど、を分析することが可能になります。

アクション2.営業プロセスの分析をする

ゴールは決まりました。それでは、次に現状を分析しましょう。

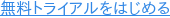

営業力のプロセスで分析することは、主に以下です。

目標に対して、現状のプロセスがどういう状態かの確認です。

営業プロセスでどこがボトルネックになっているのかを見える化します。例えば、チーム全体で、提案から受注数へのCVRが低ければ、提案能力に何か問題があるのではないか?という仮説を立てることができます。

もちろん、マーケティングの4pのフレームワークなどを使って、プライス、プロダクト、プロモーションで引いてきているリードがそもそもマッチングしていないのか?など、具体的にどの部分がフィットしないかを考え、細分化することも必要です。

そして、最終的には担当者一人ひとりごとにブレイクダウンをして分析する必要があります。

アクション3.メンバーの分析をする

アクション2の「営業プロセスの分析をする」でプロセス分析を行い、プロセス上の課題を特定したあとに必要なことは、担当者にあった目標を立てることが重要です。

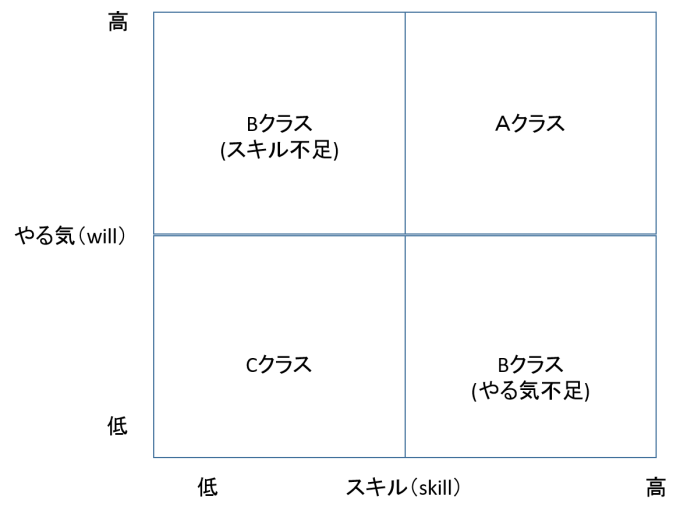

この際にSKILL/WILLマトリックスで担当者ごとに分類してみることが役に立ちます。

Aクラス:やる気高くスキル高い

・余計な指導は必要が無いタイプですので関与は特に必要ありません。

・圧倒的に高い目標を設定し、報酬も用意します。

・マネージャーはこのタイプをリーダーにする必要があります。

Bクラス:やる気低くスキル高い

・将来的に、稼ぎ頭になる可能性が高いタイプですのですが、関与が必要になります。

・高い目標設定が必要になりますが、マネージャーは何がモチベーションか見極め、そこを突かなくてはなりません。モチベーションにあった報酬の用意が必 要です。※モチベーションの分析には、ハーズバーグの「2要因理論」、マクレランドの「達成動機」、期待が人のモチベーションを引き出すという「ピグマ リオン効果」などがあります。

・このタイプはさぼり癖があり、効率良く結果を出そうとしますので、組織に取ってマイナスに働く可能性もあります。マネージャーの注意深いコントロール が必要です。

Bクラス:やる気が高くスキルが低い

・具体的な目標設定とプロセスに関与が必要です。やる気がある源泉を掴むことも重要です。

・高い目標を設定します。結果が出た場合は、報酬を用意します。

・スキルが弱点です。スキル分析をし、必要なタイミングと優先順位を決め、具体的にティーチングしつつ、コーチウングを行い、導いていくため、深い関与 が必要となります。

Cクラス:やる気低くスキルも低い

マネージャーは、以下のアクションを取ります。

・なぜやる気が無いか原因を掴みます。

・成果が出なければ役務変更など条件を握り、期日を決め成果を出すまで、厳しく対応します。

・後輩や部下をつけることで、環境を変化させます。

重要な点は、このように4象限に分けた時に、チームで明確に自分がどこのポジションにいるのか、各自で全体共有をすることです。

アクション4.メンバー一人一人に最適化したゴールをつくり、メニューをつくる

チームで、自分がどの位置にいるのか、課題は何かを共有した後に、一人ひとりに最適化した、ゴールとゴールを達成するためのメニューを作ります。

ゴールとメニューについても、チームで共有します。

マネージャーは、丁寧にこのプロセスを継続的に実施することで、確実に営業力が上がります。

端的に言うと営業力アップを考えた時に、マネージャーが行うべきことは、組織目標に対して、一人ひとりのパフォーマンスがどこまで出るのかという個別ゴールの設定と、そのゴールを達成するための各自のメニューづくりとなります。

cyzenで実現する営業力・効率アップの事例

訪問準備時間が大幅に短縮され、業務の効率化を実現

株式会社STNetでは、紙の住宅地図で訪問先を探し、提供エリアを手作業で書き込む運用が訪問準備の大きな負担になっていました。

cyzenの地図機能・エリア機能を活用することで、提供エリアを地図上で即確認できるようになり、訪問準備時間を大幅に短縮。さらに訪問履歴や商談データも蓄積できるようになり、施策の検討・最適化にもつながっています。

■株式会社STNet 成功事例はこちら

光インターネット回線営業のDX化!STNetが実現した営業効率化とデータ活用

リアルタイム報告機能で報告作業の手間を削減

三井住友海上あいおい生命では、帰社後にExcelやメールで報告する運用がボトルネックとなり、報告に時間がかかっていました。cyzenのリアルタイム報告機能により、社内外を問わずその場で報告・共有できるようになり、報告スピードが向上して業務効率が改善。活動データが蓄積されることで、成功事例の共有や部門間コミュニケーションも進み、マネージャーの把握・フィードバックも迅速化しています。

■三井住友海上あいおい生命 成功事例はこちら

【保険営業DX】三井住友海上あいおい生命が営業効率を向上させた方法とは?

残業時間の大幅削減(月30時間から4-6時間へ)

ヤシオトーヨー住器株式会社では、手書きの作業報告・行動管理により報告が遅れやすく、時間管理と人の動きの最適化が課題でした。cyzenのGPS機能で外回りスタッフの稼働状況をリアルタイムに把握できる体制を整え、現場判断と指示をスムーズに。結果として、残業時間は「1人あたり月20〜30時間」から「4〜6時間」へ大幅に削減し、働き方改善と生産性向上を同時に実現しています。

■ヤシオトーヨー住器株式会社 成功事例はこちら

まとめ

最終的に、営業力を向上させるためには、一人ひとりにあったゴールとメニューを作ることに帰結しますので、当然といえば当然ですが、これを作成するためには、いわゆる3C、顧客、市場を知り、競合を知り、自社を知り、営業マン一人ひとりをよく理解するための鍛錬が必要になります。

そのためには、コーチングスキルも必要になってきます。

ぜひとも、自分の会社組織にあったゴール設定とメニューづくりをお勧めします。

また、スキルの平準化には、営業支援システムやSFAなどの導入も役立つ可能性もあります。

システムによって顧客プロセスを定型化することで、抜け漏れを組織として防ぎます。

これら営業力強化の観点から、システムが役立ちそうな課題が浮かび上がった際にはSFAシステムなどの検討も必要になります。