「とにかく営業の売上をアップさせたい!」

「SFA(営業支援システム)導入を検討しているが、どれを選んだらいいのかわからない。」

「過去にSFAやCRM(顧客管理システム)を導入したが、成果に繋がらなかった。」

あなたは今、このようなお悩みをお持ちではありませんか?

どのような売上をアップさせるために、どのようなSFAを選んだらいいのか不安ですよね・・・。

過去に導入してみたけどうまく使いこなせなかった、という方もいるのではないでしょうか?

でも、大丈夫です!

この記事を読めば、

- ・そもそもSFAとは?なぜ今必要なのか?

- ・SFA導入を検討する際に気を付けること

- ・実際にどのようなツールを選べばいいのか?

- ・SFA導入時、運用時に気を付けること

- ・売上を上げるために有効なSFAの使い方

- ・本当に売上が上がるSFAとは?

がすべて分かります!

とにかく売上アップを目指したい中小企業の経営者の方、SFA導入を検討しているが、何から始めればいいのかわからない大企業の担当者の方、必見の記事となっております!

どうぞ最後までお付き合いください。

INDEX

そもそもSFAとは?

SFAは、日本語では営業支援システムと訳されたりしますが、もともとはSales Force Automation(営業自動化)という意味の単語です。

SFAが生まれた経緯としては、社内業務の効率化が進められていた80年代に、社外に出る営業担当者の業務を効率化するシステムが求められました。1993年に誕生した、米国の「シーベル・システムズ」が最初期のSFA開発企業です。

一昔前はオンプレ型のシステムが一般的でしたが、現在はほぼすべてクラウド型のシステムと言っていいでしょう。

そのため、料金体系としてもパッケージの買い切り型ではなく、サブスクリプション型のSaaS(Software as a Service)モデルが多いです。

iPhoneに代表されるスマホ登場以後、スマホ対応しているツールも多くなっています。

最近では、そもそもスマホのネイティブアプリとして開発されているSFAも現れてきており、特定の業界に特化したSFAも台頭しています。

米国で生まれた概念なので米国産のツールが多かったですが、現在は国産SFAのベンダーも多く登場し、日本に特化したSFAを選ぶことが可能になっています。

SFAで何ができるのか?

SFAで実現できることは多岐に渡りますが、導入後の最終ゴールは

- ①売上アップ

- ②顧客拡大

- ③業務効率化による工数削減

といった成果に繋げることですね。

よくSFAの基本機能として「顧客管理」や「案件管理」などが挙げられますが、これらはあくまで上記の成果に繋げるための手段でしかありません。

上記のような成果を出すためには、正しい戦略判断を行わなければなりません。

そのためには現場の営業活動を可視化して定量データを取得する必要があり、そのために顧客管理や日報作成、案件管理といった機能がついているのです。

SFAにも様々なものがあるので一概には言えませんが、一般的に成果に繋がるSFAとそうでないSFAには以下のような特徴があります。

| 成果が出るSFA | 成果に繋がりづらいSFA |

|---|---|

|

|

1つ言えることは、どんなSFAでも「現場レベルでちゃんと運用が徹底されている」ことでしか成果に繋がらない、ということでしょうか?

現場レベルで使いこなせないSFAは確実に成果に繋がりませんし、逆にどんなSFAでも現場が運用をしっかり行えばある程度成果に繋がります。

SFAで最も重要なことは、機能の豊富さではなく、「運用のしやすさ」であることをまずは覚えましょう。

なぜ今、SFAが必要なのか?

現代のビジネス環境において、営業活動は個々の担当者のスキルのみに依存した属人的なスタイルから脱却し、組織全体で情報を可視化・共有することで、業務品質向上と売上アップを実現する必要があります。

この変革を支える中核的なツールとして、SFA(営業支援システム)の重要性が急速に高まっています。

ビジネス環境の急激な変化への対応

経済産業省が示す「2025年の崖」という課題も見逃せません。2025年までにDX化せずレガシーシステムを継続使用していけば、業務効率や競争力の低下は避けられず、年間最大12兆円の経済損失が生じる恐れがあるとされています。この危機的状況において、SFAは営業部門のDXを実現する最も現実的な手段の一つです。

深刻化する人手不足への対策

人口減少・少子高齢化が進む日本では、将来的に生産年齢人口の減少が見込まれ、人手不足の深刻化により企業活動の維持が困難となることも懸念されます 中小企業庁(出典:中小企業庁「2024年版中小企業白書」第7節)。

SFAの導入により、営業報告書作成などの業務を簡潔に済ませることができるシステムや、必要な情報をすばやく検索できる機能により、従来かかっていた時間や手間を省くことができます。これは限られた人的リソースを戦略的業務に振り向けるための不可欠な施策といえます。

営業の属人化からの脱却

従来の営業手法では、各案件の詳細は担当者しか知らないことも多く、担当者が不在のときの対応に不備が生じたり、営業が個人の経験や勘に頼ったものになりがちでした。 SFAを活用することで、各案件の詳細情報や進捗状況が可視化され、組織としての営業ノウハウを蓄積できます。過去の商談履歴や内容を分析して、最適なアプローチ法を導き出すことも可能になります。 SFAは、顧客とのあらゆる接点を一元管理し、データに基づいた最適なアプローチを可能にします。これにより、変化する顧客ニーズに柔軟に対応し、顧客満足度を向上させることができるのです。SFAは、もはや「あれば便利なツール」ではなく、変化する市場環境で生き残るために「必須の経営基盤」となっているのです。

SFA導入時によくある失敗パターン

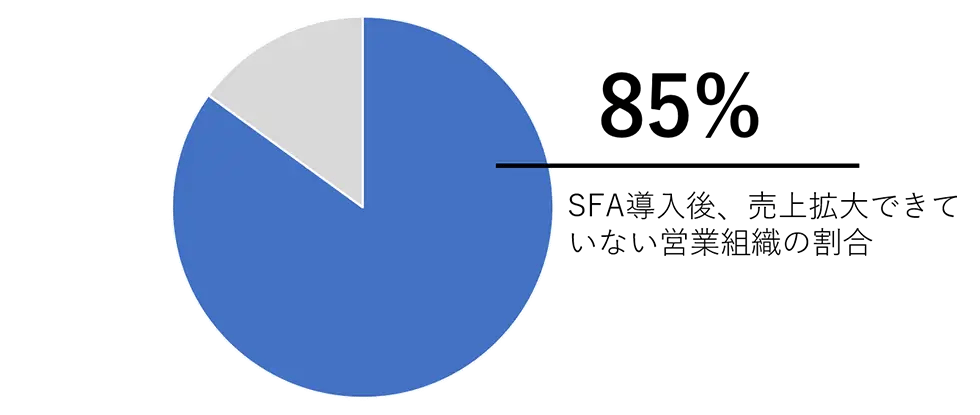

実は、SFAを導入しても実際に売上アップなどの成果に繋がった会社は多くありません。

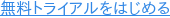

インターネットリサーチによる調査でも、SFA導入により課題が完全に解決されたと答えた企業は全体の17.8%にしか過ぎません。

なぜこのようなことが起こるのでしょうか?

4つの理由が考えられます。

①導入目的が曖昧

SFAに限らず、ITツールを導入する際は、目的が明確でないと必ず失敗します。

「最近はSFA導入が流行っているから、自社でも入れてみよう!」

「有名なツールで機能も豊富だから、導入したら成果が上がるだろう」

「とりあえずSFAを導入したら、営業活動が効率化して売上がアップするはずだ」

このような考えで導入したSFAは、ほぼ100%失敗するでしょう。

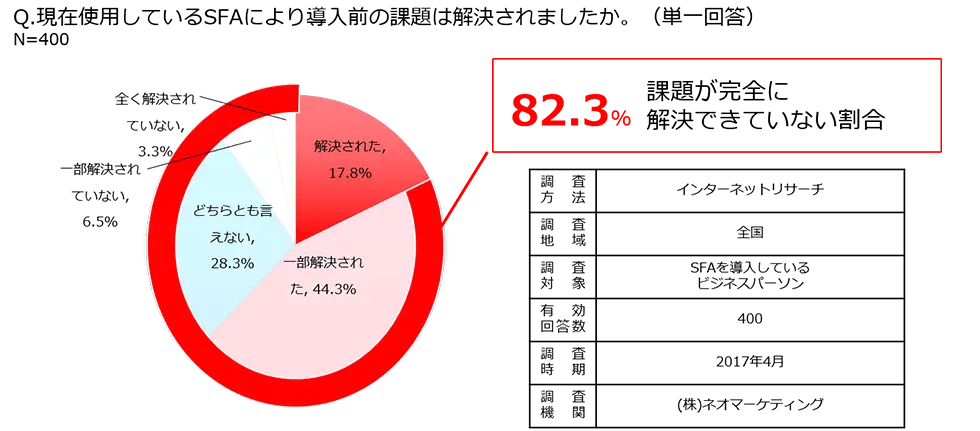

実際に、SFA導入企業に対する調査では、SFA導入後満足していない点について、「機能が多すぎて使いきれない」「導入後の業務フローの想定が不十分」などが理由として挙げられています。

※SFA導入に関するアンケート調査(2019年 1st Penguin株式会社)

SFAを導入する際は、

- ・何のためにSFAを導入するのか?

- ・そのために必要な機能は何か?

- ・自社の営業パーソンが使いこなせるのか?

をしっかりと把握してからツール選定をすべきです。

②現場が使ってくれない

これもよくあるパターンですね。

「大きな期待を持ってシステムを導入したはいいが、1か月後には誰もログインしてない」というのは、よく聞く王道失敗パターンです。

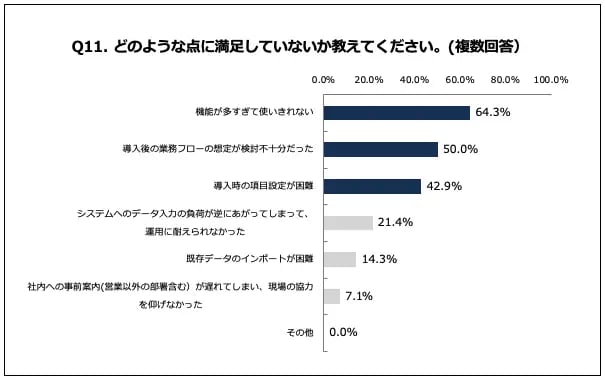

実際にSFA/CRMの導入が日本よりはるかに進んでいるアメリカにおける調査でも、「ユーザーが使ってくれない」という原因で導入が失敗したケースは非常に多いです。

一度SFAやCRMの導入失敗を経験した方ならご存知かと思いますが、現場が正しく使ってくれないツールはどんなに機能が豊富でも何の役にも立ちません。

日本では、中小企業の場合は社長や役員層、大企業の場合は情報システム部や経営企画部がシステム導入の決裁権を持っていることもあり、現場から離れたところでシステム導入が決定されがちです。

そうなると、現場の声が反映されないままシステムが選定されてしまい、結果として現場の負担になるようなシステムが導入されることが非常に多いです。

③運用コストが高い

ここでいう運用コストとは、単純にツールの費用ということではなく、内部工数(データ入力する時間や、設定・運用変更などの時間)がかかってしまうということを意味します。

運用に手間がかかるツールを入れて、内部工数が1人30分増えるとすると、例えば100人でそのツールを運用した場合、

100人×0.5時間×2,400円(日本のビジネスパーソンの平均時給)=120,000円

実質1日あたり10万円のコストが増えるということになってしまいます。

1か月にすると、

12万円×20営業日=240万円/月

のコストアップになってしまい、ライセンス費用として払った分より高い金額ということになりかねません。

内部工数が増えるということは、その分機会損失も生まれているということですので、実際のコスト増はもっと大きいものになります。

せっかく売上をアップさせるためにSFAを導入したのに、かえってコストが増えてしまっているのでは目も当てられませんね・・・。

④成果に繋がらない

SFA導入時の最大の問題点ですね。

売上や利益をアップするためにSFAを導入したのに、それが実現されないというのは本末転倒ですね。

ですが、残念ながらSFAを導入しても成果に繋がらなかった事例は意外と多く、世の中的にもSFAをうまく活用できていないことが分かります。

デロイトが行った調査では、実に85%の営業組織がSFA導入後に売上拡大ができていない、という調査結果になっています。(※デロイトトーマツナレッジ)

「SFAを頑張って使いこなすこと」が業務になっていませんか?

SFAはあくまで本業の営業活動の効率化を手助けするものであり、導入して売上アップに繋がらないのであれば、導入した意味がありません。

ここまでSFAを選ぶときに重要なポイントを述べてきましたが、もう少し詳しく導入ポイントを知りたい方は

【SFA導入に絶対に失敗しないための5つのポイント】

をご覧ください。

以降の章で詳しく説明いたしますが、まずツール選定時に導入した際の効果やKPIを試算すべきですし、運用時も決めたKPIを達成するように運用を進めるべきです。

KPIとは何か?具体的な設定方法など詳しく知りたい方は、こちらの記事を

【KPIとは?本当の意味や具体的な設定方法を分かりやすく解説!】

ご覧ください。

どのようなSFAを選ぶべきなのか

クラウド型は基本中の基本

現在、ほとんどのSFAはクラウド型です。

自社内でシステムやインフラを構築して運用するオンプレミス型に比べ、クラウド型には大きな利点があるので世の中の主流になっています。

今後もこの流れは変わらず、クラウド型の利用が加速していくでしょう。

・クラウド型SFAとオンプレミス型SFAの比較

| クラウド型 | オンプレミス型 | |

|---|---|---|

| コスト | 利用料のみを支払えばいいので運用コストが低い | サーバーやシステム構築に莫大な初期費用が掛かり、インフラ管理や維持にもコストがかかる |

| 機能 | サービス事業者側がシステムを自動アップデートし、常に最新の機能が提供される | 最初に要件定義した機能しか使えず、新しい機能が必要になると別途開発が必須 |

| セキュリティ | 常に一定のレベルが保証され、自動でアップデートされる | 自社基準でセキュリティを高めることはできるが、常にアップデートが必要 |

| 運用 | システム担当者は必要だが、専門のエンジニアや部署は不要 | システムを維持するための専門部署と多くのエンジニアが必要 |

新たにSFAを導入する際や、SFAのリプレイスを検討されている場合は、クラウド型を前提にしてツール選定を行いましょう。

SFAはあくまで「本業の営業活動の支援」のために使うものです。

そのためのシステム構築に何か月、何年も時間をかけることは無駄であり、手軽に導入と運用ができるクラウド型SFAを選ぶのが得策です。

どのような事業をしている企業でも、自社の競合優位性が生まれない分野への投資は最小限にするべきです。

SFAベンダー以外は「SFAシステムの構築自体に時間やお金をかけること」で競合優位性は生まれません。

「自社の業務に合ったシステムをどう作ろうか」という視点ではなく、「自社の営業課題を解決できそうなツールはどれか」という観点でツールを選び、素早く導入することで営業活動の機会損失を最小限に抑えるのが良いでしょう。

スマホ”最適”なSFAを選びましょう!

日々忙しい現場の営業パーソンにとって、営業活動が終了した後にパソコンでデータ入力するという業務フローは非常に大変です。

営業活動の合間や、訪問直後にスマホでパパっと簡単に報告ができるSFAが求められます。

最近はスマホ対応しているSFAも多くなってきていますが、スマホ対応と謳っていても実際はパソコンで使うことが前提のシステムも多いです。

スマホアプリが頻繁に落ちたり、動作速度が遅かったりすると現場では非常にストレスが溜まるので、導入前に必ず操作感を確認しましょう。

スマホ対応をしているツールであれば、実際にアプリが動いている様子をベンダーに見せてもらうのが一番早いです。

現場の営業パーソンが「使いたい!」となるツールがベスト

実際にSFAを使うのは、情報システム部や管理職ではなく、現場の営業パーソンです。

SFAで成果を出すためには、とにかく現場が使いやすいことが重要。

現場がSFAを使いたくなる条件は3つあり、

操作が簡単で、ストレスフリーに使えて、成果に繋がることが重要です。

①スマホで簡単に使える

スマホアプリ対応のSFAを導入したのに、アプリの起動が遅かったり、更新時間が長かったりすると、現場では非常にストレスフルです。

消費者向けアプリでは、アプリを立ち上げてからロードするまでに1秒かかると30%のユーザーが使うことを止め、3秒かかると80%が使わなくなると言われております。

業務用のアプリでも同じことが言えるでしょう。

日々忙しい営業パーソンに、「商談が終わった後にパソコンでSFAに商談履歴を残せ!」というのは論外です。

営業報告はスマホで簡単に終わらせるのが令和の働き方です。

②操作が簡単

現場の営業パーソンは毎日商談やアポ取り、クライアントの調査などを行っており、とても忙しい職業です。

忙しい現場において、操作が複雑で難しいSFAを導入しても誰も使ってくれなくなることは自明でしょう。

現場からすれば、とにかく、「使いたいときにすぐ使えること」が重要です。

ツール選定の際に実際にアプリやwebページが動いている様子を、デモ動画ではなくその場で見せてもらうのがいいでしょう。

③成果に繋がる

最も重要な要素です。

管理職からすればSFAを導入して自社の営業活動を可視化し、定量分析を行いたいというニーズがあるかもしれませんが、現場目線とは大きく乖離があります。

営業パーソンにとって唯一重要なことは、「SFAを使うと、自分の営業成績向上に繋がるのか?」という点。

- ・自分の営業活動が効率化する

- ・顧客対応以外の雑務の時間が減って本業に集中できる

- ・無駄な残業が無くなる

など、営業個人レベルで成果に繋がる効果がなければ、現場が「使いたい!」と思うことはないでしょう。

SFA導入の際は、必ず現場目線で考えることが重要です。

いかがでしょうか?どのようなSFAを選ぶべきなのか、特に重要な点をまとめてみました。

もっと詳しくSFAツールについて知りたい!比較してみたい!という方は

【SFA(営業支援ツール)の比較決定版厳選10選!【2025年最新版】】

をご覧ください。

次章より、いよいよ本格的にSFAを検討する際に必要な項目を学んでいきます。

SFAを導入する前にチェックすべき7つのポイント

実際にSFAツールを比較検討する前に、チェックしておくべき項目があります。

このチェックリストを明確にしておくことで、ツール選定時に明確な基準を持って選ぶことができます。

自社の状況と照らし合わせて、このチェックリストの項目を埋めていきましょう!

- ①経営課題と達成のために必要なKPI

- ②営業組織の課題とボトルネック

- ③理想的な営業組織の形

- ④SFA導入後の売上達成目標

- ⑤予算や必要な端末

- ⑥運用体制

- ⑦既存のシステムとの連携やすみ分け

1つずつ詳細に説明していきます。

①経営課題とKPI

SFA導入時の根幹となる部分です。

経営課題からドリルダウンしていき、営業活動における解決すべき項目を特定して、そこに対応したSFAを選びます。

中小企業であれば「売上アップ」が経営課題になることが多いと思いますが、大企業の場合は「生産性向上」や「働き方改革への対応」などが課題になってくることが多いと思います。

課題やKPIの代表例をまとめると、以下のようになります。

| 課題 | 売上アップ | 生産性向上、働き方改革対応 |

| KPI |

|

|

まずは自社の経営課題と、KPIを把握しましょう。

②営業組織の課題

経営課題からさらにドリルダウンして、営業組織の課題を見つけます。

SFAで直接的に解決するのはこの部分になります。

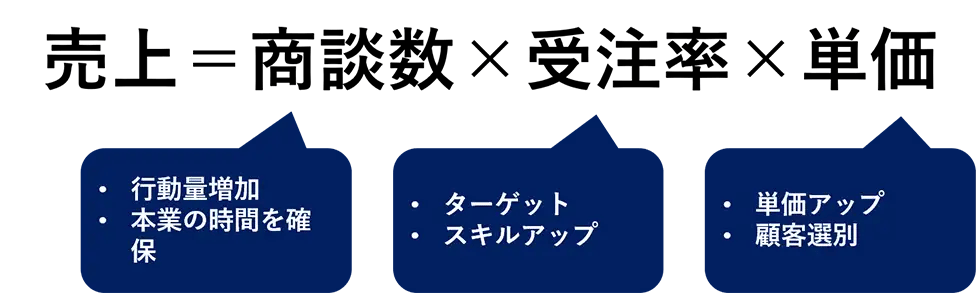

このように、売上の構成要素を細かく分解していき、課題を特定します。

自社の営業活動で特にボトルネックになっている部分(活動量なのか、単価なのか、スキル的な部分なのか)を特定することも重要です。

SFAが得意としている課題である場合は、SFAの導入を検討しましょう。

逆にSFAで解決困難な課題である場合は、他の手段を検討します。

(例えば商品単価が安くて収益性が悪い場合は、単価をアップさせるという経営判断が必要になるでしょう。)

SFAによる課題解決が得意な分野と苦手な分野を一覧でまとめましたのでご参考にしてください。

| SFAが得意な分野 | SFAが苦手な分野 |

|---|---|

|

|

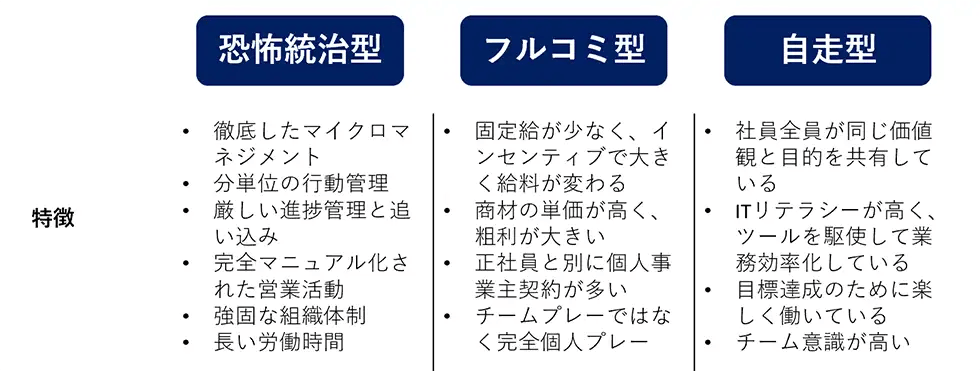

③理想的な営業組織の形

これもSFAを導入するのなら決めておくべきです。

自社の営業組織の現状から、どのような組織を目指すのかを定め、理想の組織構築の手段としてSFAを運用するとスムーズです。

日本でパフォーマンスの高い営業組織はほぼ3パターンに集約されますが、あなたの会社はどの組織を目指しますか?

たしかにどの組織もパフォーマンスが高いですが、令和の時代では「自走型」営業組織を目指すのが良いでしょう。

昨今の働き方改革やコンプライアンス遵守の流れもあり、パワハラまがいの管理方法で営業組織をマネジメントするのは難しいでしょう。

フルコミ型は商材の特性によるところが大きいので、1から組織を構築するのは大変です。

一般的には働きやすさと成果を両立しやすい「自走型」組織が理想です。

④SFA導入後の売上達成目標

SFA導入後の売上目標を設定することで、「SFAでどういった営業課題を解決し、どれくらいの効果が見込めるか」を共通認識として持つことができます。

大企業であれば稟議を上げて決裁者を説得する際にも必ず必要になる項目です。ROI(投資対効果)と言い換えることもできるでしょう。

実際にSFAのベンダーと話す際にもより具体的な話ができるので、自社で目標を設定しておくことは重要です。

例:「売上をアップしたい」と漠然とした要望をベンダーに投げるより、「来季の売上目標は昨対比110%、現在の1人当たり訪問件数は月間100件、受注率が15%だが、まずは訪問件数を120件に増やしたい」などと、具体的な要望を交えてベンダーと話す方が、より具体的にイメージができる。

⑤予算や必要な端末

予算によって初期費用やランニング費用の上限が決まってくるので、把握しておく必要があります。

また、来期の導入に向けて動いている場合は予算化して枠を確保しておく必要があるので、ベンダーに見積を依頼しましょう。

その際は例えば1年間の総費用(イニシャルでかかる初期設定費用+ランニングの費用)に関して、どれくらいの成果(売上アップ、残業などのコスト減)が見込めるのかを計算し、ROI(費用対効果)を出しておくことで社内手続きもスムーズに進みます。

また、SFAの利用に必要な端末(ノートPC、スマホなど)が、利用予定の人員に行き届いているかも重要です。

営業パーソンが現場利用することを考えると、SFAはスマホでの利用が前提となるので、スマホ端末の準備は必須です。

利用人数が多くなればなるほどスマホ導入にも時間がかかるので、SFA導入希望時期から逆算してスマホ導入も進めなければいけませんね。

⑥運用体制

どのようなSFAを導入しても、必ずシステム管理者として1人以上の専任担当者が必要になります。

誰もシステムを管理する人がいないのにSFAを導入しても、うまく運用することはできません。

SFAでは運用を軌道に乗せようと思った場合、エンジニアレベルのITリテラシーが求めらるものも多くあります。そのような人材が社内にいるかどうかも把握しておく必要があるでしょう。

SFAのシステム管理者としては、主に以下のような業務を行います。

- 顧客情報(アタックリスト、既存顧客など)のSFAへの登録

- 業務報告用フォーマット、レポート機能などの初期設定

- 使い方を社内向けに説明、マニュアル作成

- 社内での運用促進

- 成果測定&運用方法の変更検討

逆に社内でSFA専任の担当者を置くことが難しい場合は、できるだけ運用が簡単なSFAを検討するべきです。

SFAはあくまで運用して、成果を上げることが目的です。

運用自体に大きなコスト(内部工数や追加投資)がかかるSFAは、「使い始めること」で半年~1年以上も準備が必要になる可能性があるので、社内体制をしっかりチェックしておきましょう。

⑦既存のシステムとの連携やすみ分け

SFAに限らず新規でITシステムを導入する際は、既存のシステムとの関係も重要になってきます。

あまり深く考えずにただシステムをどんどん追加して導入していくと、現場の負担やシステムの維持コストが増大していきます。

現場で使うツールの数はできるだけ少ない方が良いので、営業のオペレーションに関してはSFAに集約できるかどうか、という視点も必要になってきます。

主にチェックすることとしては、下記のような項目になります。

- 既存システムとの連携は必要か?不要か?

- 必要な場合、リアルタイム性は必要か?→必要であればAPI連携、不要であればファイル連携(csvなど)

- 連携する際は個別開発は必要か?

- SFA以外に使用しているツールはいくつあるか?

- SFAに統合することが可能なツールはどれか?

- 異なるツールに同じデータを入れるといった二重入力が発生していないか?

ベンダーによっては個別の連携開発に対応できるところもありますが、基本的に個別開発が必要になった場合は導入までのリードタイムが何か月から下手したら何年になることもありますし、別途開発費用が必要になります。

安易に連携できるからといって、時間とお金を投資する判断をするかは十分検討する必要があります。

いかがでしょうか?

この7つのチェックリストを頭に置きながら、自社の営業組織にSFAを導入する場合のシミュレーションに活かしてください。

次章から、いよいよ実際にベンダーから話を聞いて、ツールを選定する際に気を付けるべきポイントをご紹介します。

実際にツールを選ぼう!選定時に気を付ける3つのポイント

前の章までで、SFA導入前に気を付けるべきことが明確になりましたね。

いよいよ実際にツールを選ぶ段階になった際は、ツールベンダーにコンタクトを取ったり資料請求をしてみて、検討する段階になります。

ベンダーから提案を受けて、ツールを検討する際に重要なポイントを3つまとめましたので、1つずつ解説していきます。

①ツールを使用して業務を行うイメージができるか?

ベンダーの営業トークのイメージだけで、ツールを選んでいませんか?

それは非常に危険です。

ここまで記事をお読みになった方であれば、目的を明確化しないとSFA導入に失敗することが分かっていると思います。

SFAを導入して1日の業務フローがどう効率化するのか?具体的にイメージできるレベルまでしっかりベンダーと社内でヒアリングを行いましょう。

ツール選定を行う部署と、実際に日々ツールを使う部署が異なる場合、必ず実際に使う部署の担当者レベルで使いこなせるかどうかを検討すべきです。

また、SFAに業務報告のような形で情報を入力していく際は、できるだけ人間の意志によるバイアスが入らないような情報にすべきです。

理想はチェックボタンや、ラジオボタンによる選択式で、フリーコメントのような自由記入欄は多くするべきではありません。

営業組織として把握すべき情報と、現場の入力負荷を考えつつ過不足なく情報を収集するようにしたいです。

| SFAへの入力項目 | NGな例 | OKな例 |

|---|---|---|

| BANT情報 | 予算、決裁者などについてフリーコメントで入力 | ○、△、✕ などで選択式 |

| 商談時間 | 数字入力 | 0-15分、15-30分、30分以上 などで選択式 |

| 所感 | フリーコメント | 情報を集めたい項目がある場合は、細かく項目を分ける

|

選択式やチェック式で入力可能な情報は、自由入力ではなくすべて選択式などにしてしまうことで、集計して分析することも容易ですし、個人の意思によるバイアスや先入観などを極力排除して正しいデータ入力をすることができます。

また、自由記入式の業務報告にしてしまうと、スマホ対応したSFAでも入力に時間がかかってしまいます。

選択式にしてしまえば、スマホのタップなどで報告が完了するので、現場の負担も減ります。

②機能の○×表でツールを選んでいないか?

「機能が多い」ことと、「実際に業務で使って成果が出せるか」は全く別問題であることをまずご理解してください。

SFAはそもそも多機能なツールなので、機能の○×表を作ろうと思ったら、数百個の○を書くことは容易いです。

また、個別開発対応のベンダーからすればすべて「○(※ただし開発が必要)」と言えてしまいます。

ですので、○×表を作ることに意味はなく、ツールの機能として実現可能なことが、自社の営業活動の課題解決にどれだけ役立つか?という視点でツールを選ぶことが重要です。

自社の営業活動における課題の中で、「解決することが売上アップに繋がる」クリティカルな課題を特定し、それを解決できる機能やサービスがあるSFAを選びましょう。

※売上アップに繋がる課題と、SFAでの解決例

| 課題の種類 | SFAによる解決例 |

|---|---|

| 行動量(商談数、訪問件数)が少ない |

|

| 営業スキルが低い |

|

| エンゲージメントが低い |

|

SFA(営業支援ツール)おすすめ比較5選(2025年最新版)

営業支援ツール(SFA)は、多くの種類があり導入比較が重要です。ここでは参考として 2025年最新のおすすめツール5選を紹介します。

cyzen(サイゼン)

cyzenは、顧客・訪問履歴・エリア情報を地図上で一元管理できる現場特化型SFAです。

AIによる訪問ルート・行動最適化支援により移動や準備のムダを削減し、スマホ中心の直感的な操作で日報作成や活動報告の負担を大幅に軽減します。

特徴

地図上で顧客・訪問履歴・エリアを一元管理でき、スマホ操作にも強いため外回り営業との相性が良く、日報作成や活動報告の手間を大幅に削減できます。

さらに詳しく知りたい方はこちら

https://www.cyzen.cloud/magazine/sfa_40#03-1

GENIEE SFA/CRM(ジーニー)

営業支援 + CRM を統合したクラウド型SFA。AIによる自動議事録・営業支援機能も搭載しています。

特徴

顧客管理・商談進捗・AI機能が高評価。中堅企業〜大企業まで対応。

さらに詳しく知りたい方はこちら

https://www.cyzen.cloud/magazine/sfa_40#03-11

Sales Cloud(Salesforce)

世界的に利用されている高機能SFA。営業プロセスの標準化やデータ活用に強みがあります。

特徴

大企業でも対応可能な高い拡張性を備え、CRMやMAなど周辺ツールとの連携が豊富です。

さらに詳しく知りたい方はこちら

https://www.cyzen.cloud/magazine/sfa_40#03-2

kintone(キントーン)

業務アプリを自由に設計できるSFA/CRM。初期費用が低い点で評判です。

特徴

ノーコードで柔軟性高く、中小〜成長企業におすすめです。

さらに詳しく知りたい方はこちら

https://www.cyzen.cloud/magazine/sfa_40#03-7

eセールスマネージャー

老舗営業支援ツールとして定評がある国産SFA。老舗であることもあり、5,000社以上の導入実績があり様々な企業で活用されております。

特徴

営業管理に特化した機能とサポート体制が特徴。

さらに詳しく知りたい方はこちら

https://www.cyzen.cloud/magazine/sfa_40#03-4